~更年期かもしれない。でも病院では何も出ないあなたへ~

はじめに:理由のない不調が続く日々に、心も体も限界だった

40台に突入してから何年も、ずっと悩んでいました。

✔ 体が重だるい

✔ やる気が出ない

✔ 集中できない

✔ 気分が沈みがち

✔ 朝起きたとき、顔や体がむくんでいる

✔ そのせいか動かなくなって、体重も増えてしまった

アクティブに動きたくでも出来ないもどかしさ、人にわかってもらえない辛さ。

元気になるためなら何でもする・・・!!

何とかしたくて、ヨガ・フィットネス・健康サプリ・養命酒・整体・鍼灸……思いつくことは片っ端から試しました。

でも、なかなか「これ!」という変化には出会えなくて。

毎朝、体をひきずるような気持ちで仕事に向かう自分に、

「私、このままで大丈夫なんだろうか?」と思っていたんです。

出会いは、“よもぎ”。道ばたの雑草が、私を変えた

そんなある日、ふと耳にしたのが「よもぎは女性の体にいい」という言葉。

藁にもすがる思いで、自分で野草を摘みに行って、お茶にして飲んでみたんです。

最初は、「まあ、気のせいかな?」というくらいの感覚でした。

でも、数日続けているうちに――

朝、起きたときのあの ズーンと重いむくみ感がない!

手足が軽くて、スッと立ち上がれる。

顔まわり、特に顎下が少しすっきりした気がする…?

なんだか、気分も前より明るい。

しかも、気づいたら体重が落ちている。

これは…本物かも、と思いました。

更年期と診断されない不調に、よもぎが寄り添ってくれた

病院にも行ったことがあります。

「もしかして更年期障害?」と思って受診してみたけれど、検査では何も出ず。

でも、本人としては確実に不調を感じている――そういう人、多いんじゃないでしょうか?

よもぎは、そんな「グレーゾーンの不調」に寄り添ってくれる存在なのかもしれません。

よもぎ茶、どうやって飲んでいる?

私は、新鮮なよもぎを摘んできて、軽く洗ってから干して乾燥させます。

季節やお天気にもよりますが、だいたい1週間~10日くらいで乾燥します。

それを煮出してよもぎ茶にしています。

1度に多めに作って冷蔵庫にストックしておけば、朝晩いつでも飲めて便利。

▶ヨモギ茶の作り方の記事はこちらから

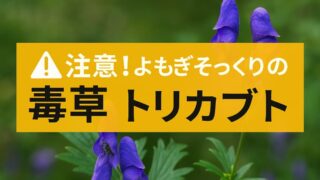

▶間違って摘んだら悲劇!トリカブトに注意!

薄めに煮だすと飲みやすいですし、胃腸にも優しい感じがします。

私の場合、かなり薄めに作って水分補給がわりに飲んでいます。

- 1リットルのお水

- 新芽の摘み取ったところ1本~2本をいれて、

- 沸騰してから10分ぐらい煮だします。

よもぎ茶の効能は?

- 血流を促して体の巡りを助ける

- 冷えやむくみにアプローチ

- リラックス効果で気分の落ち込みにもやさしく作用

- 食物繊維も豊富で、お通じにも◎

- 和漢植物として、古来より女性の健康をサポートしてきた実績もあり

どこにでも生えてる。しかも簡単。なのに力強い。

よもぎのすごさって、

「どこにでも生えている、見慣れた雑草」が、

こんなにパワフルに体に働いてくれるということ。

摘んでお茶にするだけ。

市販品もいろいろあるけれど、自分で作るとなんだか愛着もわきます。

まとめ:不調に名前がつかなくても、自分の体を信じてあげて

病名がなくても、数値に出なくても、

「つらい」と感じているあなたの体は、ちゃんとサインを出しています。

私がよもぎに出会って変われたように、

この体験が、同じように悩んでいる誰かの希望になりますように。

まずは、1杯のよもぎ茶から。

🛒おすすめよもぎ茶の紹介リンク【PR】

▶「国産・無農薬よもぎ茶(パウダータイプ)」はこちら

▶「国産・無農薬ヨモギ茶(ティーバック)」はこちら

※本記事は筆者の体験および、一般に公開されている情報をもとに執筆しています。

ヨモギを用いた飲用・入浴・料理・セルフケアなどの活用法については、効果や感じ方に個人差があり、すべての方に当てはまるものではありません。医薬品や医療行為の代替を意図したものではなく、体調や体質に不安がある方、妊娠・授乳中の方、アレルギーをお持ちの方は、使用・摂取の前に医師や専門家へご相談ください。また、自己採取した野草を利用する際には、種類の誤認・衛生管理・配管詰まり(入浴時)などにも十分ご注意ください。詳しい情報や記事の引用に関するご案内は、【免責事項】をご覧ください。

この記事を書いた人|ゑびす亭 編集室

ゑびす亭 編集室は、「やさしさと知恵で暮らしを整える」をテーマに、体験と実感をもとにした情報をお届けしています。

健康・美容・自然療法・暮らしの工夫・小さなセルフケアから、不思議な話や心に残るエッセイまで――

ひとりでも多くの人が「これ、ちょっとやってみようかな」と思えるような、実用性と物語のある記事を目指しています。

情報にふりまわされず、自分らしく選ぶための“よりどころ”として、そっと寄り添える存在でありたいと願っています。

コメント